目次

- 1 【徹底解説】平成30年式 ダイハツ ミライース(DBA-LA350S)のバッテリー交換方法と注意点

- 1.1 【基本情報】平成30年式 ミライース(DBA-LA350S)のバッテリー交換

- 1.2 【バッテリー交換の重要性】

- 1.3 【必要な工具と事前準備】

- 1.4 【作業手順1】ボンネットオープンとバッテリー確認

- 1.5 【作業手順2】マイナス端子から外す(10㎜ソケット使用)

- 1.6 【作業手順3】ステーの取り外しとプラス端子の取り外し

- 1.7 【作業手順4】古いバッテリーの取り外しと新旧比較

- 1.8 【作業手順5】新しいバッテリーの装着と復元手順

- 1.9 【最終確認】エンジン始動と電装系のチェック

- 1.10 【DIY整備のリスクと注意点】

- 1.11 【バッテリー交換の目安時期】

- 1.12 【まとめ】バッテリー交換でミライースの信頼性を維持

【徹底解説】平成30年式 ダイハツ ミライース(DBA-LA350S)のバッテリー交換方法と注意点

ダイハツ ミライースは、軽自動車の中でも燃費性能に優れ、経済的かつ実用性に富んだ人気モデルです。

特に平成30年式(DBA-LA350S)は街乗り中心のオーナーが多く、日常の足として活躍する場面が多いでしょう。

しかし、使用頻度が高いほどバッテリーへの負担も大きくなり、経年劣化でバッテリー上がりなどのトラブルに見舞われるリスクが高まります。

そこで本記事では、バッテリー交換のタイミングや必要な工具、作業手順、注意点などを詳しく解説していきます。

DIY作業を検討している方も、整備の基礎知識としてぜひお役立てください。

【基本情報】平成30年式 ミライース(DBA-LA350S)のバッテリー交換

車種:ダイハツ ミライース

型式:DBA-LA350S

年式:平成30年7月

作業内容:バッテリー交換

作業時間:約30分

作業理由:バッテリーの経年劣化

作業代金:約10,000円

ミライースは軽量な車体と高い燃費性能が特長ですが、その軽快さを維持するには定期的なメンテナンスが欠かせません。

中でもバッテリーは電装系を司る要のパーツであり、不具合が起こるとエンジン始動がままならなくなるリスクがあります。

バッテリー交換を怠り、突然のトラブルで立ち往生する事態を避けるためにも、本記事を参考に早めの交換を検討してみてください。

【バッテリー交換の重要性】

バッテリーが劣化すると、エンジンの始動性が悪くなる、ヘッドライトやエアコンの作動が不安定になるなど、さまざまな不具合が生じます。

最悪の場合、突然バッテリー上がりを起こし、レッカー移動や周囲への迷惑を引き起こしかねません。

バッテリーの目安寿命は一般的に1.5〜3年程度と言われていますが、気候や使用状況によって変動するため、定期的な点検や早めの交換が安全策です。

特に以下のような状況に当てはまる方は、バッテリーの劣化が早まる可能性があります。

- 短距離走行が多く、エンジンをかけたり止めたりの回数が多い

- 寒冷地など低温環境での使用が多い

- ライトやエアコン、オーディオを長時間使用している

こうした条件下で車を使用していると、バッテリーに大きな負荷がかかるため、2年ほどで交換が必要になるケースも多いです。

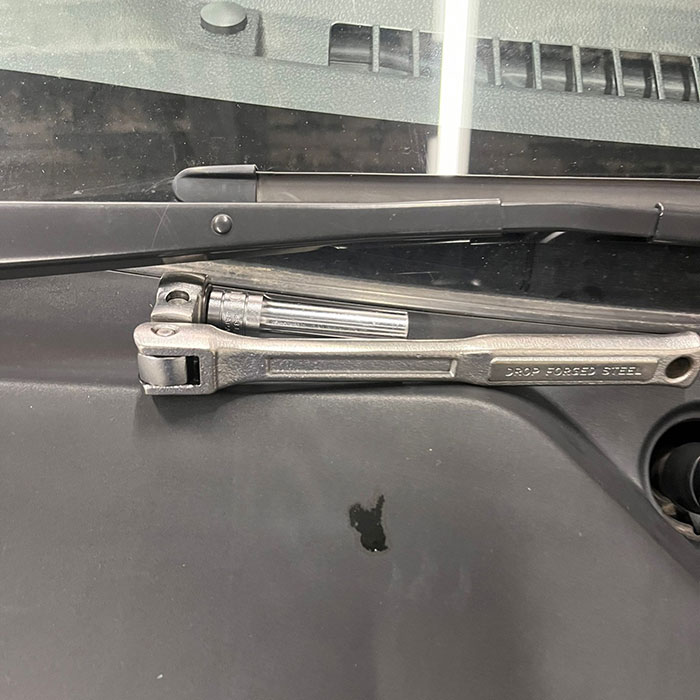

【必要な工具と事前準備】

今回の平成30年式ミライース(DBA-LA350S)のバッテリー交換で使用する主な工具は以下のとおりです。

- ラチェットハンドル

- 10㎜ボックスソケット

基本的にはこれらの工具だけで交換が可能ですが、以下の準備も忘れずに行いましょう。

- 作業スペースの確保:

平坦で広い場所を選び、周囲の安全を確保します。 - エンジン停止とキーOFF:

電気系統を切った状態で作業し、ショートや感電のリスクを低減します。 - メモリーキーパーの利用(任意):

バッテリーを外すとオーディオ設定や時計がリセットされる場合があります。必要に応じてメモリーキーパーを使用すると便利です。 - 手袋・保護メガネ:

バッテリー液が付着すると皮膚が荒れることがあるため、必要に応じて保護具を着用することをおすすめします。

【作業手順1】ボンネットオープンとバッテリー確認

まずはボンネットを開け、バッテリーの位置を確認します。

軽自動車であるミライースの場合、エンジンルーム内は比較的コンパクトですが、誤って周辺パーツを引っ張ったりしないよう注意してください。

バッテリーの「プラス端子(赤色カバー)」と「マイナス端子(黒色ケーブル)」を識別しておきましょう。

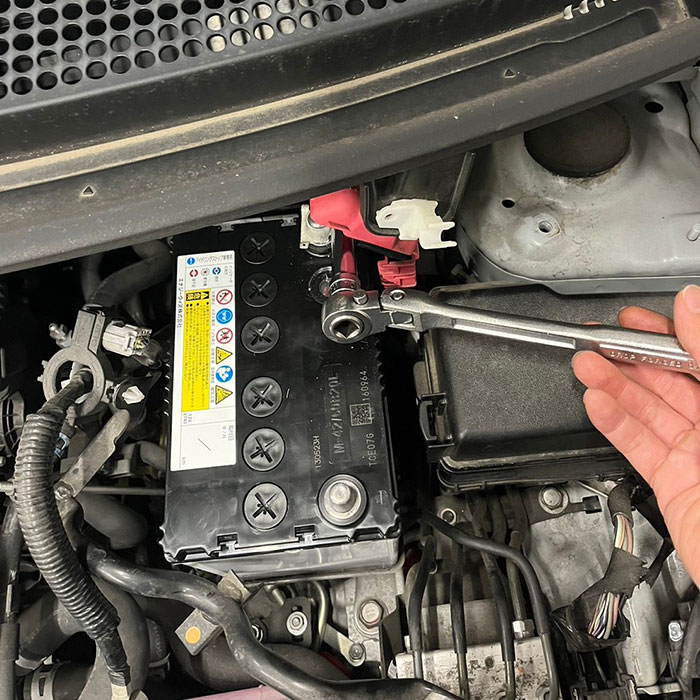

【作業手順2】マイナス端子から外す(10㎜ソケット使用)

バッテリー交換で最も重要なのは端子の取り外し順です。

必ずマイナス端子から先に外さないと、工具が誤って車体の金属部分と接触した際にショートを起こす恐れがあります。

- ラチェットに10㎜ボックスソケットを装着。

- マイナス端子(黒ケーブル)を反時計回りに緩める。

- ケーブルを外し、車体の金属部分に触れない位置に退避。

このとき、工具を扱う手が滑ったりすると、端子と車体が接触してショートする可能性があるため、慎重に作業してください。

【作業手順3】ステーの取り外しとプラス端子の取り外し

マイナス端子を外した後は、バッテリー上部を固定しているステーを外します。

ステーはフック状になっている部分が多いため、どこに引っかかっているかを確認してから外すとスムーズです。

- ステーを固定している10㎜ナットをラチェットで反時計回りに緩める。

- フックが外れたらステーを取り外し、ステーおよびナットを紛失しないよう保管。

- プラス端子(赤ケーブル)を同様に10㎜ソケットで緩めて外す。

プラス端子を外すときも、金属部分や他のケーブルと接触しないよう注意が必要です。

プラス端子を外す順番はマイナス端子を外した後なので、すでにマイナスケーブルが外れているため大きなショートのリスクは減っていますが、丁寧に作業を進めましょう。

【作業手順4】古いバッテリーの取り外しと新旧比較

ステーと端子がすべて外れたら、バッテリー本体を持ち上げて取り外します。

バッテリーは意外と重いため、腰を痛めないように気をつけながら持ち上げてください。

外したバッテリーを新しいものと並べ、新旧比較をしてサイズや端子位置が合っているか必ず確認しましょう。

車種やグレードによって推奨バッテリーのサイズや性能ランクが異なります。

指定と異なるバッテリーを誤って装着すると、電気系統に不具合を生じる恐れがあるため、適合表などを事前にチェックすることが大切です。

【作業手順5】新しいバッテリーの装着と復元手順

新しいバッテリーを正しい向きでエンジンルームに収め、ステーの取り付け位置を確認します。

取り付け順は外したときの逆で、以下のように行います。

- バッテリー本体を所定の位置にセット。

- プラス端子(赤ケーブル)を装着し、10㎜ボックスで時計回りに締める。

- ステーを元のフックにかけ、10㎜ナットで固定。

- マイナス端子(黒ケーブル)を装着し、10㎜ボックスで時計回りに締める。

締め付けが弱いと走行中の振動でバッテリーが動いてしまい、端子が外れる危険があります。

逆に締めすぎるとネジ山をつぶしてしまうこともあるため、「しっかり固定されている」と感じる程度のトルクで締めましょう。

【最終確認】エンジン始動と電装系のチェック

すべての取り付けが完了したら、車内へ戻り以下の点を確認してください。

- エンジンが正常に始動するか

- ヘッドライトやウインカーなど電装品の動作

- オーディオや時計の設定がリセットされていないか(メモリーキーパー未使用の場合)

問題なくエンジンがかかり、電装品が動作すればバッテリー交換作業は完了です。

古いバッテリーは各自治体のルールやカー用品店、整備工場などに引き取ってもらって適切に処分しましょう。

【DIY整備のリスクと注意点】

バッテリー交換は比較的難易度の低い整備作業とされていますが、ショートや逆接続など、基本的な手順を誤ると大きなトラブルを招く可能性があります。

また、車種によっては車載コンピュータの初期化や再設定が必要になるケースもあるため、初心者の方や電子制御に不慣れな方は注意が必要です。

安全第一で作業を進められるか不安な場合は、最寄りの整備店やディーラーに依頼するのがおすすめです。

工賃はかかりますが、確実な手順で正しいバッテリーを装着してもらえるので、結果的にはトラブル防止につながり安心感が得られます。

【バッテリー交換の目安時期】

レッカー移動の主な原因として挙げられるのがバッテリー上がりです。

一般的には2年前後が交換の目安とされますが、使用環境や品質、運転スタイルによって寿命は変わります。

- 車検時に整備店で点検してもらう

- エンジンの始動が弱いと感じたら早めの診断

- アイドリング時のライトの明るさが不安定なら要チェック

これらの兆候があるなら、念のためバッテリー状態を測定し、早めに交換を検討すると安心です。

【まとめ】バッテリー交換でミライースの信頼性を維持

平成30年式 ミライース(DBA-LA350S)のバッテリー交換方法や注意点を詳しく解説しました。

燃費や軽快な走りが持ち味のミライースですが、バッテリーが劣化するとエンジン始動不良など思わぬトラブルに直面しかねません。

定期的なチェックと早めの交換で安心・安全なカーライフを送りましょう。

DIYでの交換は工具が少なくて済む分、コストを抑えられる利点がありますが、ショート防止や逆接続などのリスク管理はしっかり行う必要があります。

また、交換後の動作確認や廃バッテリーの適切な処分もお忘れなく。

最終的に自信がない方は、整備店やディーラーに依頼して確実に作業を行ってもらうのが安心です。

ぜひ本記事を参考に、ミライースを快適に維持していきましょう。

※自分で平成30年式ミライースの修理・整備を行う場合はリスクが伴いますので、必ず自己責任で対応をお願いします。

車の分解に自信のない方は、迷わずお近くの修理店や整備工場に相談されることを強くおすすめします。